肌のうるおいのヒト試験とは?分かりやすく徹底解説

「肌にうるおいを与える」「しっとり感が続く」――。化粧品や健康食品の市場には、このような言葉があふれています。しかし、消費者が賢くなり、情報の透明性が求められる現代において、感覚的な表現だけでは製品の真価を伝え、信頼を勝ち取ることは困難です。競合製品との差別化を図り、確固たるブランド価値を築くためには、客観的で信頼性の高い「科学的根拠」が不可欠となります。

その最も強力な武器が「ヒト試験(臨床試験)」です。

本記事は、化粧品や健康食品の開発担当者様、マーケティング担当者様に向けて、ヒト試験で「肌のうるおい」効果を証明するための、包括的かつ戦略的なガイドを提供します。表面的な解説にとどまらず、科学的原理から測定方法、複雑な法規制のルート、現実的な費用と期間、そして成功の鍵を握る研究パートナー(CRO)の選び方まで、ビジネスの意思決定に直結する情報を深く掘り下げて解説します。

この記事を最後までお読みいただくことで、揺るぎない製品価値を構築するための明確なロードマップを手にすることができるでしょう。

20年以上の実績と経験があるアポプラスステーション株式会社

→肌のうるおいヒト試験について無料でお問い合わせする

ヒト試験の価格や種類については下記記事で詳しく解説しています。

ヒト試験とは?種類や価格・臨床試験との違いについて解説

なぜ「肌のうるおい」にヒト試験が重要なのか?科学的根拠の価値

製品の「うるおい効果」を訴求する上で、なぜヒト試験がこれほどまでに重要視されるのでしょうか。その理由は、科学的根拠が、消費者の信頼獲得、法的に認められた効能の表示、そして最終的にはブランドの資産価値そのものを高めるための、極めて戦略的な投資となるからです。

マーケティングから科学的証明へ:消費者の信頼を勝ち取る

「みずみずしい素肌へ」「驚きの保湿力」といった曖昧なキャッチコピーが、かつては有効だった時代もありました。しかし、現代の消費者は製品の背景にある情報や根拠を重視する傾向にあります。特にZ世代などの若い層は、リアルで信頼できる情報を求め、ブランドの倫理観や透明性を購買決定の重要な要素と見なしています。

このような市場環境において、ヒト試験が提供する客観的なデータは絶大な効果を発揮します。

- 曖昧な表現からの脱却: ヒト試験は、「角層水分量が4週間で平均15%増加」「経皮水分蒸散量(肌からの水分蒸発)を有意に抑制」といった、誰の目にも明らかな客観的な定量的データを提供します。これにより、マーケティングは主観的な物語から、事実に基づいた信頼性の高いコミュニケーションへと昇華します。

- ブランド権威の構築: 科学的根拠に裏付けられた製品は、消費者から「信頼できる」「効果が期待できる」と認識される可能性が高くなります。これは、製品の価格正当性を高め、長期的な顧客ロイヤルティを育む基盤となります。適切に実施され、適切に公開されたヒト試験データは、一過性の販促キャンペーンとは比較にならない、永続的なブランド資産となる可能性を秘めています!!

法的根拠と販売促進:認められた2つの「お墨付き」

日本では、製品が身体に与える影響について具体的な効果・効能をうたうことは、法律で厳しく規制されています。ヒト試験は、この規制をクリアし、「肌のうるおい」に関する特定の表示を法的に可能にするための鍵となります。特に重要なのが、「機能性表示食品」と「化粧品効能評価試験」という2つの制度です。今回はゴチャゴチャして理解しづらくならないように、「薬機法」や「健康増進法」等といった関連法規には触れずに紹介していきます。

この2つのルートは、製品が食品(サプリメントや健康食品、ドリンクなど)なのか、化粧品(クリームや美容液など)なのかによって明確に分かれています。どちらの道を選ぶかは、製品開発の初期段階における最も重要な戦略的決定の一つであり、その後の研究開発、マーケティング、予算策定の全てに影響を及ぼします。

ルート1:機能性表示食品制度

サプリメントや健康飲料などの「経口摂取」する製品を対象とした制度です。

表示できる機能性(ヘルスクレーム)の例:

- 「本品にはグルコラファニンが含まれるので、肌のうるおいを保ち、乾燥を和らげます」

- 「GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています」

- 「ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能があることが報告されています」

- 「グルコシルセラミドは肌の水分を逃がしにくくし、肌を乾燥から守る機能(バリア機能)を維持することが報告されています」

- 制度の仕組み:

特定保健用食品(トクホ)が国の個別審査を必要とするのに対し、機能性表示食品は、事業者が自らの責任で科学的根拠を消費者庁に届け出る「届出制」です。届け出された安全性や機能性に関する情報は、すべて消費者庁のデータベースで公開され、高い透明性が確保されています。

因みに安全性を評価する試験について詳細を知りたい方はこちらのページも参考にしてください。

ルート2:化粧品効能評価試験

クリームや美容液などの「外用(塗布)」する製品を対象とした制度です 。

- 表示できる効能:

この試験をクリアすることで、製品に「乾燥による小じわを目立たなくする」という、非常に価値の高い効能表示が可能になります。この特定の文言は、化粧品業界の要望を受けて認められたものです。 - 制度の仕組み:

「化粧品機能評価法ガイドライン」に基づき、専門的な第三者機関で試験を実施する必要があります。試験では、製品塗布群とプラセボ(有効成分を含まないもの)塗布群などを比較し、目視、写真評価、または機器測定によって、シワの等級(グレード)に統計的に有意な改善が見られるかを評価します。

このように、ヒト試験は単なるデータ取得にとどまらず、製品の信頼性を高め、法的に認められた強力なマーケティングメッセージを獲得するための不可欠なプロセスなのです。長期 – ヒト試験サービス

「肌のうるおい」ヒト試験の実際|測定方法・試験デザイン・流れを解説

ヒト試験と聞くと、漠然としたイメージしか湧かないかもしれません。ここでは、具体的に「肌のうるおい」がどのように科学的に測定され、信頼性の高いデータを生み出すためにどのような試験が設計されるのか、詳しく見ていきましょう。

「うるおい」を数値化する:肌のバリア機能と2大評価指標

肌の「うるおい」を科学的に評価する上で最も重要な概念が「肌のバリア機能」です。皮膚の一番外側にある角層は、体内の水分が過剰に蒸発するのを防ぎ、外部の刺激から肌を守る「壁」のような役割を担っています。このバリア機能が正常に働いているかどうかが、うるおいのある健康な肌の鍵となります。

ヒト試験では、このバリア機能の状態を客観的な数値で捉えるために、主に以下の2つの指標が用いられます。

指標1:角層水分量 (Stratum Corneum Water Content)

これは、角層に「現在どれだけの水分が含まれているか」を直接的に示す指標です。測定には、世界中の皮膚科学研究で標準的に使用されているCorneometer®(コルネオメーター)という機器が用いられます。

指標2:経皮水分蒸散量 (Transepidermal Water Loss – TEWL)

これは、皮膚を通して「どれだけの水分が蒸発して失われているか」を示す指標です。TEWLの値が低いほど、肌のバリア機能が健全で、水分をしっかりと保持できていることを意味します。測定にはTewameter®(テヴァメーター)が用いられます。

これら2つの指標は、単独でも有用ですが、両方を同時に評価することで、製品の効果をより深く、説得力をもって示すことができます。例えば、「角層水分量が増加」し、かつ「TEWLが減少」したという結果が得られれば、「製品が肌に水分を与えるだけでなく、肌自らが水分を保つ力(バリア機能)を強化することで、持続的なうるおいをもたらす」という、非常に強力な科学的ストーリーを構築できるのです。

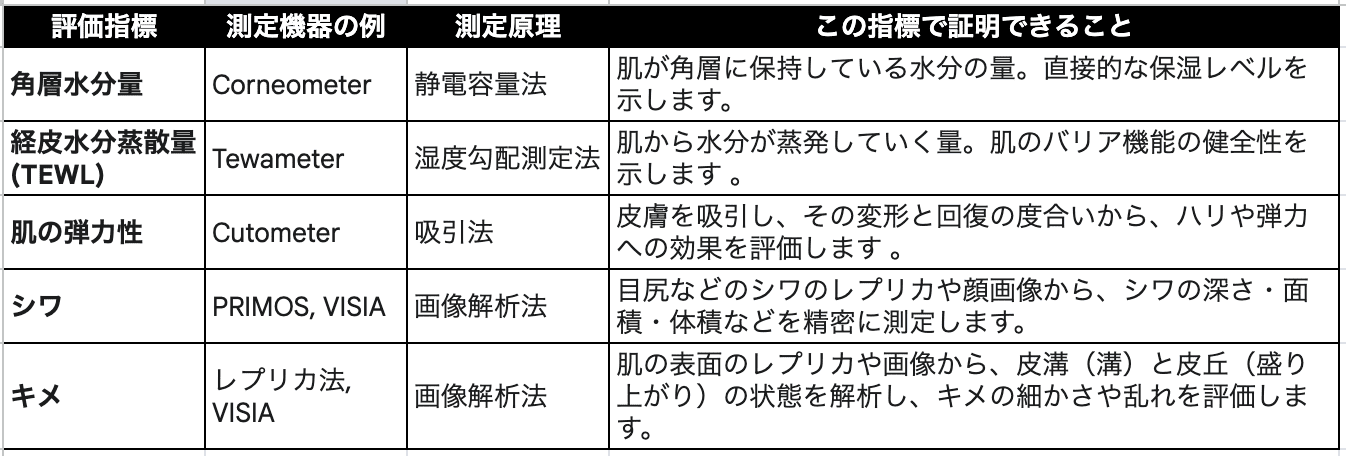

この他にも、肌のハリ・弾力性を評価するCutometer®や、シワ・キメの状態を画像解析するPRIMOS®、VISIA®、皮膚科専門医による目視評価などを組み合わせることで、多角的な有効性データを取得することが可能です。

信頼性を担保する試験デザイン:RCTの原則

ヒト試験で得られたデータに科学的な信頼性を持たせるためには、試験デザインが極めて重要です。その世界的なゴールドスタンダード(最も信頼性の高い基準)とされているのが、ランダム化比較試験(Randomized Controlled Trial – RCT)です。

RCTは、主に以下の3つの原則に基づいています。

- 比較対照(Control)の設定:

効果を検証したい製品(試験品)を摂取または使用するグループに加え、有効成分を含まない偽薬(プラセボ)を摂取または使用するグループを設定します。これにより、観察された効果が本当に試験品によるものなのか、あるいは心理的な思い込みや他の要因によるものではないのかを、客観的に比較・判断することができます。 - ランダム化(Randomization):

試験参加者を、試験品グループとプラセボグループに無作為(ランダム)に割り付けます。これにより、年齢、性別、肌質などの偏りをなくし、グループ間の条件を公平にすることで、バイアス(偏り)の発生を防ぎます。 - 盲検化(Blinding):

特に、参加者と評価を行う研究者の両方が、誰が試験品で誰がプラセボかを分からない状態で行う二重盲検法が最も質の高い方法とされています 23。これにより、期待や先入観といった主観的な要素が結果に影響を与えるのを防ぎ、データの客観性を最大限に高めます。

一般的なヒト試験は、事業者(依頼者)の視点から見ると、以下のような流れで進行します。

- 試験計画書の作成(プロトコルデザイン): 目的、評価項目、対象者基準、試験期間などを定めた詳細な計画書を作成します。これは試験全体の設計図となる最も重要な文書です。

- 倫理審査委員会(EC)による審査: 計画が倫理的・科学的に妥当であるか、参加者の人権と安全が守られているかを、独立した委員会が審査し、承認を得ます。

- 試験対象者の募集と選定(リクルート): 「肌の乾燥が気になる健常な男女」など、試験の目的に合致した参加者を募集し、基準を満たすかを確認(スクリーニング)します。

- 試験の実施: ベースライン(摂取・使用前)の肌状態を測定後、定められた期間(例:4週間、8週間、12週間)、毎日製品を摂取・使用してもらい、中間および最終時点での肌状態を測定します。

- データ解析と報告書作成: 収集したデータを統計学的な手法で解析し、試験品グループとプラセボグループで有意な差があったかを検証します。最終的に、全プロセスと結果をまとめた詳細な報告書が作成されます。

- 学術論文としての発表: 試験結果を専門の学術雑誌に投稿・掲載することで、研究の信頼性をさらに高め、社外へのアピールにも繋がります。

表1:肌のうるおいに関する主要な評価指標と測定機器

20年以上の実績と経験があるアポプラスステーション株式会社

→肌のうるおいヒト試験について無料でお問い合わせする

【目的別】ヒト試験の費用と期間|機能性表示・広告エビデンスの相場

ヒト試験の実施を検討する上で、最も気になるのが「費用はいくらかかるのか」「期間はどのくらい必要なのか」という点でしょう。このセクションでは、目的別の費用相場と期間の目安を具体的に解説し、予算計画と事業戦略の立案に役立つ情報を提供します。

目的が費用を決める:広告用エビデンス vs 機能性表示

ヒト試験の費用は、その目的によって大きく変動します。求められる科学的根拠のレベルが高くなるほど、試験デザインは厳格になり、費用も高額になる傾向があります。

レベル1:広告・販促用のデータ取得(エビデンス取得試験)

ウェブサイトやパンフレット、プレスリリースなどで「モニター満足度95%」といった表現に加えて、「本製品の使用により、肌の水分量が〇%アップしました(自社調べ)」といった客観的データを添えるための試験です。

- 目的: 主にマーケティング目的での科学的イメージの向上。

- 試験デザイン: 比較的簡易な設計が可能。例えば、プラセボ群を置かない単群での使用前後比較など。

- 費用の目安: 100万円~500万円程度。より簡易な予備試験的な位置づけであれば、50万円~100万円程度のパッケージも存在します。

- 期間の目安: 1~2ヶ月程度。

レベル2:化粧品「効能評価試験済み」表示の取得

「乾燥による小じわを目立たなくする」という特定の効能表示を製品パッケージや広告に記載するための試験です。

- 目的: 法的に認められた特定の効能表示の獲得。

- 試験デザイン: 日本化粧品工業連合会のガイドラインに準拠した、厳格なプロトコルが必要。

- 費用の目安: 200万円~600万円程度。

- 期間の目安: 2~3ヶ月程度(4週間の製品使用期間を含む)。

レベル3:機能性表示食品の届出

「肌のうるおいを保つ」といった具体的な機能性を製品に表示し、機能性表示食品として販売するための科学的根拠を取得する試験です。

- 目的: 消費者庁への届出と、機能性表示食品としての販売。

- 試験デザイン: 科学的根拠として最も信頼性の高いRCT(ランダム化比較試験)の実施、または既存の複数のRCT論文を精査するSR(システマティックレビュー)の作成が必要。

- 費用の目安(RCTの場合): 700万円~1,500万円以上。肌のうるおいに関する試験では、約735万円という具体的な価格例も示されています。

- 期間の目安(RCTの場合): 半年~1年以上。

20年以上の実績と経験があるアポプラスステーション株式会社

→肌のうるおいヒト試験について無料でお問い合わせする

機能性表示食品の2つのルート:臨床試験(RCT)と研究レビュー(SR)の徹底比較

機能性表示食品の届出を目指す場合、科学的根拠を示す方法として、大きく分けて2つのルートが存在します。自社で新たに臨床試験(RCT)を行うか、あるいは既存の研究論文をまとめて評価する研究レビュー(SR)を作成するかです。この選択は、費用、期間、そして事業戦略に大きな影響を与えます。

ルートA:新規臨床試験(RCT)の実施

自社製品そのもの、あるいはその関与成分を用いて、新たにヒトを対象とした臨床試験を行う方法です。

- どのような場合に必要か?

- 他社にない独自の新規素材(例:特殊な植物エキスなど)で、ヒトでの安全性 ・有効性データがまだ存在しない場合。

- メリット:

- 自社独自の、他社が利用できない排他的なエビデンスを構築できる。

- 強力な競争優位性となり、製品の独自性をアピールできる。

- デメリット:

- 高額な費用(1,000万円以上)と長い期間(試験内容によっては1年以上)を要する。

- 期待した通りの結果が出ない「失敗」のリスクが伴う。

ルートB:研究レビュー(SR)の作成

届け出をしたい機能性関与成分(例:ヒアルロン酸Na、コラーゲン、グルコシルセラミドなど)に関する既存の質の高い研究論文(主にRCT)を網羅的に収集・評価し、総合的に有効性を判断する方法です。

- どのような場合に利用可能か?

- ヒアルロン酸Naやグルコシルセラミドのように、すでに複数のヒト臨床試験論文が公開されている、実績のある成分を使用する場合。

- メリット:

- 費用を大幅に抑えられる(50万円~500万円程度)。

- 期間が非常に短い(数週間~数ヶ月)。

- デメリット:

- 科学的根拠を他社の研究に依存するため、独自性のアピールには繋がりにくい。

- 質の高い論文が存在しない新規素材では利用できない。

- 近年、消費者庁はSRの質を厳しく評価しており、国際的なガイドライン(PRISMA 2020声明)への準拠が求められるなど、専門性が要求される。

ここで重要なのは、研究開発のリスクを管理するという視点です。いきなり1,500万円の本格的な試験に投資するのではなく、まずは200万円程度のプラセボ対照の予備試験を実施するという段階的な投資戦略が有効です。このパイロット 試験で有効性の手応えをつかむことができれば、自信を持って本試験に進むことができます。もし結果が思わしくなくても、損害を最小限に抑え、開発戦略を早期に修正することが可能になります。これは、研究開発投資のリスクを賢く管理するための、極めて実践的なアプローチです。

表2:目的別ヒト試験の費用・期間・成果の比較

ヒト試験を成功に導くパートナー選び|CRO(開発業務受託機関)の活用法

ヒト試験という複雑なプロジェクトを成功させるためには、自社だけですべてを完結させるのは現実的ではありません。ここで不可欠な存在となるのが、専門的な知見と実行力を持つ外部パートナー、CRO(開発業務受託機関)です。CRO選びは、試験の成否、ひいては研究開発投資の成否を左右する最も重要な意思決定の一つと言えるでしょう。

CRO(Contract Research Organization)とは、製薬会社や食品・化粧品会社などから依頼を受け、臨床試験に関わる業務を専門的に代行・支援する機関です。

ヒト試験は、単に製品を使ってもらってアンケートを取るような単純なものではありません。そこには、医学、薬学、統計学、倫理、そして関連法規といった多岐にわたる高度な専門知識が要求されます。

- 科学的に妥当な試験計画(プロトコル)の立案

- 倫理審査委員会への申請と対応

- 条件に合う試験対象者の募集と管理

- 正確な測定機器の操作とデータ収集

- 統計的に正しいデータ解析

- 規制当局(消費者庁など)が求める基準を満たした報告書の作成

これらの業務をすべて自社で賄うのは、ほとんどの食品・化粧品会社にとって困難です。CROは、これらの専門的な業務を一貫して、あるいは部分的に引き受けることで、試験の品質と信頼性を担保する役割を担います。

不適切な試験計画や実施は、試験対象者の離脱率の増加、計画からの逸脱、そして最終的には「科学的根拠として使えないデータ」という最悪の結果を招きかねません。優秀なCROの活用は、数百万から数千万円にのぼる貴重な投資を無駄にしないための、必須のリスク管理策なのです。

20年以上の実績と経験があるアポプラスステーション株式会社

→肌のうるおいヒト試験について無料でお問い合わせする