基礎代謝のヒト試験とは?分かりやすく徹底解説

本記事では、健康食品開発について「ヒト試験 基礎代謝」をテーマに徹底解説します。

- そもそも基礎代謝とは何か?

- ヒト試験ではどのように正確に測定されるのか?

- 科学的に効果が示された成分には何があるのか?

- 一つの機能性表示食品が市場に出るまでに、どのようなプロセスと費用がかかるのか?

この記事を読めば、個人の健康管理からビジネスにおける商品開発まで、あらゆる場面で「科学的根拠」に基づいた賢明な判断を下すための知識を学ぶことができると思いますので、是非、最後までご覧いただければと思います。

20年以上の実績と経験があるアポプラスステーション株式会社

→基礎代謝のヒト試験について無料でお問い合わせする

ヒト試験の価格や種類については下記記事で詳しく解説しています。

ヒト試験とは?種類や価格・臨床試験との違いについて解説

基礎代謝とは?ヒト試験における定義と測定法

製品の有効性を語る前に、まずその土台となる「基礎代謝」の科学的な定義と、ヒト試験で用いられる測定方法を正確に理解することが不可欠です。この基礎知識が、情報の真偽を見抜くための第一歩となります。

生命維持の根幹「基礎代謝」とその重要性

基礎代謝とは、体温維持、心臓の拍動、呼吸など、生命を維持するために最低限必要なエネルギーのことです。何もせずじっとしていても、私たちの身体は常にこのエネルギーを消費しています。

一日の総エネルギー消費量の内訳を見ると、その重要性は一目瞭然です。

- 基礎代謝量:約60%

- 身体活動量(運動など):約30%

- 食事誘発性熱産生(食事の消化・吸収):約10%

このように、基礎代謝は私たちのエネルギー消費の大半を占めていると言われています。そのため、基礎代謝が高い身体は、運動をしていない時でもより多くのカロリーを消費する、いわば「燃費の悪い」状態であり、体重管理や健康維持において非常に有利です。

一般的に、基礎代謝量は10代をピークに加齢とともに低下する傾向があります。これが、年齢を重ねると太りやすくなる一因と考えられています。したがって、基礎代謝をいかに維持・向上させるかが、健康的なライフスタイルを送る上での鍵となるのです。

「安静時エネルギー消費量」との違いと関係性

基礎代謝について調べる際、「安静時エネルギー消費量(Resting Energy Expenditure, REE)」という言葉を目にすることがあります。この二つは密接に関連していますが、科学的には異なる条件下で測定されるものです。

- 基礎代謝量(Basal Metabolic Rate, BMR)

- 測定条件: 早朝、12〜14時間の絶食後、快適な温度の室内で、心身ともに安静な覚醒状態で仰向けの姿勢を保つ、という極めて厳格な条件下で測定されます。

- 安静時エネルギー消費量(Resting Energy Expenditure, REE)

- 測定条件: 基礎代謝量ほど厳格な条件は求められず、食後数時間あけて、椅子に座った安静状態で測定されることが一般的です。

日常生活において、BMRの厳密な条件を満たすことは難しいため、多くのヒト試験、特に食品の機能性を評価する研究では、BMRと非常に高い相関があるREEが測定指標として用いられます。

例えば、後述するビフィズス菌の研究でも、測定されているのは安静時エネルギー消費量(REE)です。これは、研究の妥当性が低いという意味ではなく、現実的かつ科学的に信頼できる代替指標としてREEが採用されていることを示しています。消費者が研究結果を解釈する際には、この違いを理解しておくことが重要です。

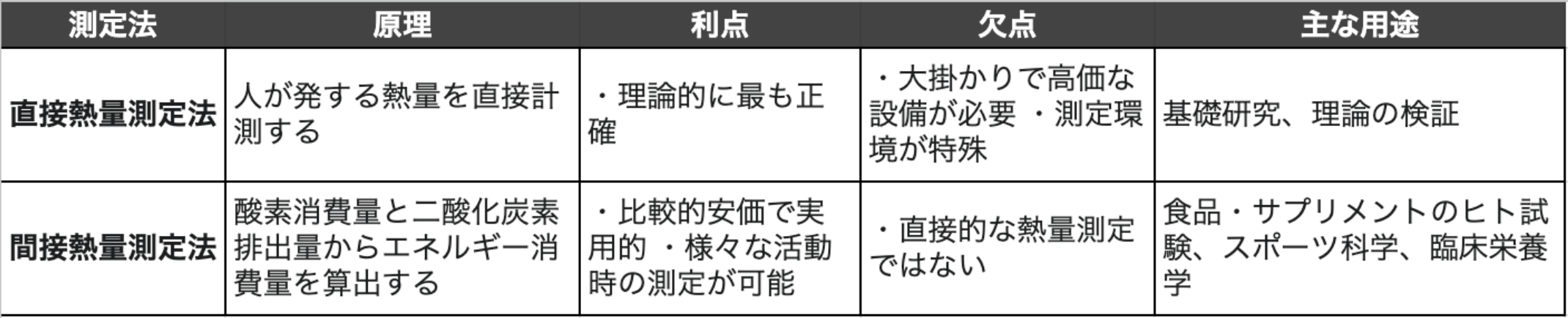

科学的根拠の礎:ヒト試験での測定方法を徹底比較

では、ヒト試験において、これらのエネルギー消費量はどのように測定されるのでしょうか。測定法には大きく分けて「直接法」と「間接法」の二つが存在します。

- 直接熱量測定法(Direct Calorimetry)

人が発する熱量を、特殊な実験室(ヒューマンカロリメーター)で直接測定する方法です。非常に正確な値が得られるため、理論的には「ゴールドスタンダード」と言えます。しかし、大掛かりで高価な設備が必要なため、一般的な食品の臨床試験で用いられることはほとんどありません。 - 間接熱量測定法(Indirect Calorimetry)

エネルギー産生の際に消費される酸素の量と、産生される二酸化炭素の量(呼気ガス)を分析することで、間接的にエネルギー消費量を算出する方法です。専用のマスクを装着し、呼気を分析します。

この方法は、直接法に比べて設備がコンパクトで、日常生活に近い状態での測定も可能なため、食品の機能性を評価するヒト試験では、この間接熱量測定法が標準的に用いられます。 ダグラスバッグ法や、より高精度なブレス・バイ・ブレス法(一呼吸ごとのガス交換を測定)など、いくつかの手法があります。

直接法と間接法の結果に大きな差異はないと考えられており、間接法で得られたデータは科学的根拠として十分に信頼できるものです。以下の表に、両者の特徴をまとめます。

このように、私たちが目にする「ヒト試験で効果を確認」という表示の裏側では、主に間接熱量測定法という確立された科学的手法が用いられているのです。

20年以上の実績と経験があるアポプラスステーション株式会社

→基礎代謝のヒト試験について無料でお問い合わせする

ヒト試験で効果が示された成分と機能性表示食品の実例

理論を学んだところで、次に具体的な成分とその科学的根拠を見ていきましょう。ここでは、ヒト試験によって基礎代謝やエネルギー消費への影響が報告されている代表的な成分と、それらを用いた機能性表示食品の事例を紹介します。

脂肪消費を促進:ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンの事例

近年、機能性表示食品の成分として注目を集めているのが「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」です。タイを原産とするショウガ科の植物であるブラックジンジャーに含まれるこの成分は、エネルギー代謝へのアプローチで知られています。

複数のヒト試験において、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには以下のような機能が報告されています。

- 日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能

- BMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪および皮下脂肪)を減らす機能

これは、ヒト試験により、間接熱量測定方法で得られた値から算出した呼吸商が有意に低下した結果から、この食品を摂取することで身体がエネルギー源として脂肪をより効率的に利用するようになることを示唆することが言えます。

安静時の代謝そのものを直接高めるというよりは、日中の活動における「脂肪燃焼効率」を上げるアプローチです。

この科学的根拠に基づき、市場には多くの機能性表示食品が登場しています。これらの製品パッケージには、消費者庁への届出によって認められた「届出表示」と、個別の製品を管理するための「届出番号」(例:G153, H1168など)が記載されています。消費者はこの情報を手掛かりに、製品の科学的背景を確認できます。

腸内環境からアプローチ:ビフィズス菌と食物繊維の相乗効果

もう一つの興味深いアプローチが、腸内環境を介したエネルギー代謝への影響です。江崎グリコ株式会社が行った研究は、そのメカニズムを具体的に示しています。

この研究では、BMIが高め(BMI≥25 かつ <30)の健常な成人男女40名を対象としたヒト試験(ランダム化プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験)が実施されました。その結果、同社独自のビフィズス菌BifiX (GCL2505株)と、そのエサとなる水溶性食物繊維イヌリンを4週間継続して摂取したグループは、プラセボ(偽薬)を摂取したグループと比較して、安静時エネルギー消費量(REE)が1日あたり平均84.4 kcal有意に増加したのです。

この結果の背景には、明確なメカニズムが存在します。

- 摂取: ビフィズス菌GCL2505株とイヌリンを同時に摂取します。

- 腸内変化: 腸内でビフィズス菌が増殖し、イヌリンをエサにして「短鎖脂肪酸」を産生します。

- 代謝促進: この短鎖脂肪酸が体内に吸収され、エネルギー代謝を司る様々な経路に働きかけることで、結果的に安静時エネルギー消費量を高めると考えられています。

単に「腸に良い」というだけでなく、「特定の菌株と食物繊維の組み合わせが、短鎖脂肪酸の産生を介してエネルギー消費を高める」という具体的な作用機序がヒト試験で示されたことは、非常に画期的です。これは、腸内環境の改善が、全身のエネルギー代謝にまで影響を及ぼす可能性を科学的に裏付ける重要な事例と言えるでしょう。

その他の注目成分と研究動向

上記以外にも、様々な成分がエネルギー代謝への影響について研究されています。例えば、南米原産の植物であるパロアッスルの抽出物は、ヒト試験において骨格筋量と基礎代謝量を増加させることが確認されたという報告があります。

健康食品の世界では、日々新しい研究が行われています。消費者が最新の情報を得るためには、消費者庁の「機能性表示食品の届出情報検索」データベースを活用するのも一つの手です。キーワードで検索することで、どのような成分が、どのような機能性で届け出られているかを確認できます。ただし、その際は表示されている文言だけでなく、その根拠となった研究レビューや臨床試験の概要まで目を通し、科学的根拠の質を自ら吟味する姿勢が求められます。

20年以上の実績と経験があるアポプラスステーション株式会社

→基礎代謝のヒト試験について無料でお問い合わせする

【事業者向け】機能性表示食品開発の裏側:ヒト試験のプロセスと費用

消費者が目にする「機能性表示食品」という表示。その裏側には、企業の多大な努力と投資、そして科学的・倫理的に厳格なプロセスが存在します。ここでは、製品開発担当者やマーケターなど、事業者向けにヒト試験の実際を解説します。

アイデアから科学的根拠へ:ヒト試験の全工程

一つの食品素材の機能性をヒト試験で証明し、機能性表示食品として市場に出すまでには、一般的に以下のようなステップを踏みます。

- 計画立案(プロトコル作成):

最初に、試験の設計図である「プロトコル(試験実施計画書)」を作成します。試験の目的、評価項目(例:安静時エネルギー消費量の変化)、対象者(例:BMIが高めの方)、摂取期間、試験デザイン(例:ランダム化プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験)などを詳細に定義します。 - 倫理審査:

作成したプロトコルは、第三者機関である「倫理審査委員会(IRB)」または「臨床研究審査委員会(CRB)」に提出され、科学的妥当性と倫理的配慮(試験参加者の人権保護など)の観点から厳しく審査されます。ここでの承認がなければ、試験を開始することはできません。 - 臨床試験情報の事前登録:

試験の透明性を担保するため、UMIN-CTR(大学病院医療情報ネットワーク臨床試験登録システム)やjRCT(臨床研究等提出・公開システム)といった公開データベースに試験計画を登録します。 - 試験参加者募集と試験実施:

倫理審査委員会の承認後、条件に合う試験参加者を募集し、インフォームド・コンセント(十分な説明と同意)を得た上で試験を開始します。試験参加者は、試験食品を摂取するグループとプラセボを摂取するグループにランダムに割り付けられ、定められた期間、製品を摂取し、必要な検査を受けます。 - データ収集・統計解析:

試験期間中および終了後にデータを収集し、統計学の専門家が解析を行います。ここで、試験食品群とプラセボ群の間で「統計的に有意な差」が見られるかどうかが、有効性を判断する上での重要なポイントとなります。 - 報告書作成・論文投稿:

解析結果をまとめ、総括報告書を作成します。科学的根拠としての信頼性をさらに高めるため、結果を学術論文としてまとめ、査読(専門家による審査)のある学術雑誌に投稿・掲載を目指すことが一般的です。

この全工程を経て、初めて「科学的根拠」として機能性表示食品の届出に利用できるデータが完成するのです。

投資の現実:目的別に見るヒト試験の費用相場

ヒト試験は、その目的に応じて規模や費用が大きく異なります。闇雲に多額の投資をするのではなく、事業戦略に合わせて段階的にエビデンスを構築していくアプローチが賢明です。

- フェーズ1:探索的パイロット試験

- 目的: 製品アイデアの初期検証、効果の探索。「この素材に本当に効果の可能性があるのか?」を見極めるための試験。

- 費用目安: 150万円~300万円程度

- 活用先: 社内での開発判断、マーケティング資料の参考データ、特許出願の基礎データなど。

- フェーズ2:予備試験

- 目的: 本試験に向けた最適な用量や試験デザインを検討するための試験。

- 費用目安: 300万円~1,000万円程度

- 活用先: 本試験の成功確率を高めるためのデータ収集。

- フェーズ3:機能性表示届出用の本試験(RCT)

- 目的: 機能性表示食品の届出に必要な、質の高い科学的根拠(エビデンス)を取得するための本格的な試験。

- 費用目安: 500万円~3,000万円程度(内容によっては数千万円~1億円を超えることも)

- 活用先: 消費者庁への機能性表示食品の届出、学術論文発表、製品の信頼性担保。

このように、いきなり数千万円を投じるのではなく、まずは低コストの探索的試験で可能性を探り、有望であれば本試験へとステップアップする「フェーズドアプローチ」が、リスクを管理しつつ製品開発を進めるための定石です。以下の表は、目的別の試験の概要をまとめたものです。

成功と失敗の分かれ道:臨床試験の注意点とよくある落とし穴

多大な時間と費用を投じても、臨床試験が常に成功するとは限りません。失敗の要因は様々です。

- 試験デザインの不備:

ランダム化が不適切であったり、盲検化(試験参加者や評価者がどちらのグループか分からないようにすること)が徹底されていなかったりすると、結果に「バイアス(偏り)」が生じ、データの信頼性が失われます。 - 有効性の欠如:

仮説通りに製品の効果が確認できず、プラセボ群との間に有意な差が見られないケースです。 - 安全性の問題:

予期せぬ有害事象(副作用)が発生し、試験が中止となる場合があります。 - 届出書類の不備:

試験が成功しても、消費者庁へ提出する書類の記載内容に不備があると、受理されずに「差し戻し」となります。様式の変更や記載ルールの解釈ミスなどが原因で、販売スケジュールに大幅な遅れが生じることも少なくありません。

これらの落とし穴を避けるためには、経験豊富なCRO(開発業務受託機関)やコンサルタントと連携し、計画段階から綿密な準備を行うことが成功の鍵となります。

20年以上の実績と経験があるアポプラスステーション株式会社

→基礎代謝のヒト試験について無料でお問い合わせする

まとめ:科学的根拠に基づき、賢い選択をするために

本記事では、「ヒト試験」という科学的な視点から、基礎代謝の基本、効果が示された成分、そして機能性表示食品が私たちの手元に届くまでの裏側を包括的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを振り返ります。

- 基礎代謝は健康の土台であり、その評価にはヒト試験という科学的な検証が不可欠です。

- ブラックジンジャーや特定のビフィズス菌+食物繊維のように、ヒト試験でエネルギー消費への影響が具体的に示されている成分が存在します。

- 一つの機能性表示食品の開発は、数百万から数千万円の投資と、計画から論文発表に至るまでの厳格な科学的プロセスを要する、長期的なプロジェクトです。

この知識を武器に、私たちは製品のマーケティング文句の裏側にあるものを見通すことができます。「ヒト試験のデータはあるか?」「プラセボと比較した試験か?」「具体的にどのような結果が出たのか?」といった批判的な問いを持つことが、賢い消費者、そして成功する事業者への第一歩です。

消費者の方は、ぜひ消費者庁のデータベースを活用し、気になる製品の「科学的根拠」をご自身の目で確かめてみてください。そして事業者の皆様は、本記事で示したような段階的な投資戦略に基づき、確かなエビデンスを構築することで、消費者に真に価値ある製品を届けることができるでしょう。科学的根拠に基づいた選択が、私たちの健康と市場の健全な発展を支えるのです。